Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

РОМИЛ

Жизнь

Главным источником сведений о жизни Р. является греч. пространное Житие, составленное его учеником мон. Григорием Доброписцем (см. в ст. Григорий Новый, прп.), слав. перевод текста дополнен подробностями о жизни преподобного в Болгарии и в г. Авлон (совр. Влёра, Албания). Р. род. в благочестивой семье среднего достатка, известной благотворительными делами. Отец его был греком, мать болгаркой. При крещении, согласно греч. версии Жития, он получил имя Райко, согласно славянской - Руско. С детства буд. подвижник отличался благочестием, превосходил сверстников в учебе, но стремился прежде всего к познанию «божественных вещей», и биограф характеризует подростка словом «отрокостарец». Когда юноша достиг совершеннолетия, родители захотели его женить. Узнав об этом, он тайно ушел в обл. Загора - так греч. автор называет область вокруг г. Тырново. В слав. переводе Жития приводятся дополнения, что один из лесистых холмов близ города именовали «Тырновской святой горой», а рядом находилось ущелье Устье, где также жили отшельники. Там юноша ок. 1330 г. принял монашеский постриг с именем Роман в мон-ре Богоматери «Одигитрия». В послушании он достиг, по словам агиографа, совершенного смирения. Подвижник помогал братии не только духовными наставлениями, напр., по ночам ловил рыбу и тайно вешал ее у дверей келий немощных монахов. Но всей душой он стремился к созерцательному уединению, поэтому, узнав об обители прп. Григория Синаита в Парории (точное местоположение не установлено, на склоне горы Странджа, обл. Бургас, Болгария), молодой монах захотел пойти к нему в ученики: по словам агиографа, тогда в Загоре оставалось только тело подвижника, а душа уже была в Парорийской пуст. Получив благословение игумена, ок. 1336 г. он вместе с единомышленником мон. Иларионом стал учеником прп. Григория Синаита. В это время обитель еще строилась, поэтому учитель велел крепкому телом мон. Роману носить деревья, камни и воду для стройки, гасить известь, помогать при выпечке хлеба. За любовь и смирение он был прозван Добророман. По окончании возведения обители прп. Григорий возложил на него послушание заботиться о неистовом и гневливом пожилом монахе - этот эпизод Жития хоть и напоминает содержание 4-го слова «Лествицы» (о прп. Акакии Синайском), но повествует именно о действиях святого. Примечателен рассказ Жития о зимней рыбалке, когда мон. Роману пришлось ногами мутить холодную воду, однажды он вернулся слишком поздно, за что старец его обругал, забрал весь улов и оставил ночевать вне кельи под снегом. Страдания подвижника биограф считает равными подвигу 40 севастийских мучеников. После смерти прп. Григория Синаита (1346) и пожилого наставника мон. Роман с тем же рвением стал служить др. старцу. Но из-за набегов разбойников вместе со старцем и мон. Иларионом ок. 1346-1347 гг. он вернулся в Загору. Однажды во время молитвенного уединения мон. Романа его наставник скончался: подвижник в отчаянии лег у могилы старца, желая умереть, и согласился на уговоры мон. Илариона подняться лишь при условии, что тот станет его новым учителем.

Через неск. лет, узнав о процветании Парорийской обители, ктитором к-рой стал болг. царь Иоанн Александр, ок. 1350 г. оба монаха вернулись туда, вскоре к ним присоединился приехавший из К-поля мон. Григорий Доброписец. Однажды в Прощеное воскресение все увидели, как глубоко мон. Роман молится, с умилением и слезами, «витая в видениях ума». Тогда мон. Иларион благословил его поселиться в удалении, чтобы никто не мешал ему беседовать с Богом. Вскоре местный правитель сообщил пустынножителям, что в этих краях вновь появились разбойники, и посоветовал им для безопасности перейти в большие обители или в др. земли. Краткое время Роман с братьями жил в местечке Монкре в Загоре. Но ок. 1350-1351 гг. в одиночестве он поселился в шалаше близ Парорийской пуст. и прожил там 5 лет, преодолевая бесовские искушения. В этот период он принял великую схиму с именем Ромил. Ок. 1356 г. из-за набегов мусульман он был вынужден вновь вернуться в Загору. Там ему не удавалось найти уединенного места для проживания, к тому же его духовные подвиги вызывали зависть среди монашествующих и мирян, поэтому ок. 1360 г. он ушел на Св. Гору.

На Афоне к Р. многие стали приходить за духовными наставлениями: мон. Григорий Доброписец, который, вероятно, до 1363/64 г. оставался с мон. Иларионом в Загоре, писал, что в этот период Р. был вынужден часто менять места жительства в поисках уединения для молитвы и богомыслия, ему приходилось служить духовным учителем. Из приписки «Дионисий грешный писал на Какиплаке под Афоном. Здесь же пребывал с отцом моим кир Феоктистом и с братьями моими Симоном и Иомом по повелению отца и господина нашего кир Ромила старца» в слав. монашеском сборнике 3-й четв. ХIV в. (Paris. slav. 8. Fol. 231; Jовановић Т. Инвентар српских ћирилских рукописа Народне б-ке у Паризу // АрхПр. 1981. Бр. 3. С. 307-308, 325-326) К. П. Павликянов сделал вывод, что 4, по-видимому, монаха-славянина жили под духовным наставничеством Р. у горного потока Какиплак близ афонского Павла святого монастыря (Рavlikianov. 2002. S . 250-253). Более длительное время приютом Р. на Афоне являлась местность Мелана недалеко от Великой Лавры, здесь его нашел мон. Григорий Доброписец. Сообщая о добрых делах Р., агиограф подчеркивает спасительное влияние на учеников его бесед, цитирует его слова и приводит примеры послушания (напр., эпизод о проступке, когда он листал книгу Р. без разрешения). Последним убежищем Р. на Св. Горе стала келья на сев. склоне, построенная для него учениками.

В 1371 г., после поражения серб. войска во главе с деспотом Иоанном Углешей в битве с османским султаном Мурадом I при р. Марица, Афон перестал быть спокойным местом, и тогда Р. для дальнейшей жизни выбрал себе «неизвестное и безславное» место - г. Авлон. При описании его жизни в этом городе греческие и славянские версии Жития расходятся. Согласно греч. тексту, здесь к Р. стали приходить «дикие и суровые миряне», заблуждавшиеся иереи, нечестивые местные правители и проч., к-рых он всех утвердил в вере и наставил на добродетельный путь. Он был вынужден искать иное место жительства, и некий старец из К-поля посоветовал ему не возвращаться на Афон. В слав. варианте Жития сказано, что в Авлоне с Р. жили монахи, ушедшие со Св. Горы и желавшие быть его учениками. Мн. знатные мужи приходили к старцу за благословением и приносили ему богатые дары, но он ничего не брал и мечтал об уединении. После молитв Р. получил во сне повеление уйти в иное место. Не ранее 1375 и не позже 1380/81 г. Р. ушел в Сербию и поселился в шалаше (согласно местным преданиям, в пещере) близ основанного кн. мч. Лазарем мон-ря Раваница, посвященного Вознесению Христову (в греч. тексте - Пресв. Богородице), где вскоре скончался. Мон. Григорий Доброписец, оставшийся в Мелане, кратко упоминает о погребении подвижника в Раванице и посмертных чудесах. Считается, что мощи Р. хранятся под спудом в притворе храма мон-ря Раваница.

Сочинения

Мон. Григорий Доброписец сообщает о составленных Р. поучениях: о 3 частях души, о смирении, об отношении к др. собратьям и важности строгого отношения наставника к ученикам. С указанием имени автора - «святой старец Ромил» - известно поучение, посвященное таинству Исповеди в составе монашеского сборника (Ath. Chil. 640. Fol. 24-27v; посл. четв. ХIV в.; по мнению Р. Станковича, 1375-1385), в к-рый также входят тексты прп. Григория Синаита, Скитский устав, выписки из святоотеческих поучений (Ivanova, Matejić. 1993). В нем автор призывает верующих тщательно готовиться к Св. Причастию, соблюдать церковные правила, исповедоваться только одному священнику и т. п.

Дни памяти

В ранних греческих и славянских месяцесловах имя Р. не упоминается. По поздним источникам известны 4 дня его памяти: 1 нояб. (Минологий на нояб. ХV или ХVI в.; Ath. Doch. 73), 18 сент. (1867; Ath. Kausokal. 154), 11 янв. (BHG, N 2384; Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 11, 538), 16 янв.- в Сербии и Болгарии известен с ХVI в.

Почитание

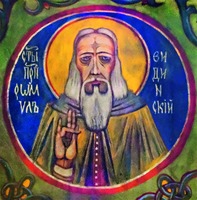

Почитание Р. среди балканских исихастов началось при его жизни и во время османского владычества ограничивалось Афоном и мон-рем Раваница. Пещера, в к-рой, по преданию, он жил возле Раваницы, стала местом паломничества (разрушена в ХХ в. при строительстве железной дороги). Известны только поздние (ХХ в.) иконы и изображения Р.

Агиография

Мон. Григорий Доброписец составил Житие Р. на греч. языке: имя автора и место создания Жития сохранились в заглавии слав. перевода текста: «Григорий, его ученик, отшельник и доброписец... в подножии Святой Афонской горы, в месте, называемом Мелана». Исходя из мн. ч. слова «василевс» в заключительной молитве к Р. («о мире и благополучии благочестивых василевсов»), можно предположить, что если эта фраза не является топосом, то отражает период правления визант. имп. Иоанна V Палеолога и его сына Мануила II Палеолога - с 1373 по 1391 г. О дальнейшей судьбе мон. Григория Доброписца достоверных сведений не сохранилось, не позднее XVII в. в серб. лит-ре возникла традиция его ошибочного отождествления с соименными подвижниками (см. в ст. Григорий Новый).

Греч. версия пространного Жития Р. (BHG, N 2383, 2384; BHG (NA), N 258-259) известна в 2 редакциях по фрагменту из Ватиканской б-ки (Dujčev. 1938) и по 4 афонским спискам. Первая редакция представлена в Минологии за нояб. ХV либо ХVI в. (Ath. Doch. 73. Fol. 1-23, см.: Halkin. 1961. P. 112; Γρηγορίος ῾Αγιορείτης. 1999. Σ. 41-42, 52-143), 2-я - в Сборнике слов, поучений и Житий ХVII в. (Ath. Dionys. 132. Fol. 417-443v, см.: Dujčev. 1940; Γρηγορίος ῾Αγιορείτης. 1999. Σ. 43-44) и в 2 житийных сборниках, происходящих из скита Кавсокаливии, 1867 г. (Ath. Kausokal. 154. Fol. 558-584; возможно, иером. Харитон из г. Трикала в обл. Фессалия непосредственно переписал его с ркп. Ath. Dionys. 132, по этому списку восстанавливались утраченные места при издании текста прототипа (см.: Γρηγορίος ῾Αγιορείτης. 1999. Σ. 42-44)) и в выполненном с последнего в 1904 г. в пещере свт. Афанасия возле Великой Лавры более «простым языком» (т. е. на новогреч. языке) списке (Ath. Kausokal. 238. Fol. 191-223, см.: Γρηγορίος ῾Αγιορείτης. 1999. Σ. 42-43).

Слав. версия пространного Жития стала известна после публикации Дж. Даничичем текстов из т. н. Рукописи Киприана, хранившейся в Народной б-ке Белграда (не сохр.: Даничић. 1857. С. 252-254) и последующего пересказа ее И. М. Мартыновым (Маrtinov. Annus ecclesiasticus). Впосл. П. А. Сырку издал слав. тексты пространного Жития по рукописи с безъюсовым ресавским правописанием кон. ХVI в., вероятно происходящей из Рильского монастыря (РНБ. Гильф. № 58), и Службы с проложным Житием Р. по Рукописи Киприана. Издатель предполагал, что Житие было составлено на слав. языке, но не исключал возможного перевода его с греческого (Григорий. 1900).

Сопоставив греческую (Ath. Doch. 73) и славянскую (по изд.: Григорий. 1900) версии Жития и дополнив греч. издание Ф. Алькена (Halkin. 1961), П. Дево доказал, что слав. текст является переводом греч. оригинала, в к-рый были внесены лексические и стилистические изменения и фактологические дополнения (Devos. 1961. P. 160-187). После открытия 2-й редакции греч. версии (Ath. Dionys. 132) выяснилось, что именно она послужила оригиналом для слав. перевода и отличается от 1-й греч. редакции (Ibid. 73) лексическими и стилистическими нюансами и нек-рыми сведениями (Γρηγορίος ῾Αγιορείτης. 1999). Слав. перевод корректно передает содержание греч. оригинала, но более подробно описывает окрестности Тырнова и Парорию и, прежде всего, пребывание Р. в Авлоне. Наиболее полная слав. версия представлена в ресавской рукописи (РНБ. Гильф. 58). Редакции греч. текста мон. Григория Доброписца и его слав. перевод, возможно, возникли в среде учеников Р. Слав. переводчик, вероятно, был по происхождению болгарином, владел греч. языком и, судя по расширенному заглавию слав. версии, мог жить в Мелане одновременно с Р. и его биографом. В серб. лит-ре получило распространение мнение Дж. С. Радойчича, что греч. Житие Р. перевел монах-серб в Раванице (Радоjчић Ђ. С. Книжевна збивања и стварања код Срба у средњем веку и у турско доба. Нови Сад, 1967. С. 94).

Гимнография

Известна только слав. служба в честь Р. (под 16 янв.). В заглавии ее канона 8-го гласа указан акростих «Божественаго пою Ромила любовию в душе», а в богородичнах - имя «Иосаф», хотя в самом тексте следов акростиха не наблюдается, данное обстоятельство может указывать как на переводной характер текста, так и на возможное стремление составителя по аналогии с греч. текстами придать бóльшую значимость своему произведению. Упомянутое в акростихе при заглавии имя позволило нек-рым исследователям предположить, что ее автором мог быть митр. Бдинский Иоасаф, ученик патриарха Тырновского свт. Евфимия (Там же. С. 212-214; Γρηγορίος ῾Αγιορείτης. 1999. Σ. 37). Из 3 известных в научной лит-ре списков службы в честь Р. сохранился только один, принадлежавший некогда мон-рю Крушедол (кон. ХVI в., МСПЦ. № 94), он имеет незначительные разночтения с несохранившейся, но опубликованной версией из Рукописи Киприана (Григорий. 1900); судьба упомянутого Л. Павловичем списка 1758 г., выполненного игуменом мон-ря Раваница Стефаном (Зарановичем), в наст. время неизвестна (Павловић Л. 1965. С. 195-196). Служба составлена по иерусалимскому уставу и включает малую вечерню, паремии, стихиры на литии и хвалитнах и канон с проложным Житием. В тексте не содержится сведений о святом или о чудесах от его мощей, характерных для гимнографических произведений, созданных для совершения служб в храмах, где подобные реликвии хранятся. Это торжественное восхваление Р. с призывом о молитвенном заступничестве. По структуре и стилистике текст близок к гимнографическим произведениям, возникшим в среде балканских исихастов, поэтому наиболее вероятно, что служба была в ХV в. составлена на греч. языке на Афоне. По мнению серб. исследователей, слав. перевод службы выполнен в мон-ре Раваница учениками святого. В совр. издания сербских и болгарских месячных Миней служба не включается. Прот. М. Павлович подготовил церковнослав. издание Службы Р. по неким «двум древним рукописям», но благодаря лексическим и синтаксическим изменениям вписал в канон обозначенный в его заглавии акростих (Павловић М. 1970).